Melinoë

In den Tiefen der griechischen Mythologie verbirgt sich eine Gestalt, deren Name allein schon Schauer über den Rücken jagt. Melinoë wandelt zwischen den Welten, halb im Reich der Lebenden, halb in der Domäne der Toten. Doch wer war diese chthonische Göttin, die als Bringer von Albträumen und Wahnsinn dargestellt wird?

Die antiken Quellen zeichnen ein faszinierendes, wenngleich fragmentarisches Bild. Orphische Hymnen besingen sie als Tochter des Unterweltherrschers, während andere Überlieferungen ihre Herkunft in mysteriöses Zwielicht tauchen. Diese Ungewissheit macht ihre Geschichte nur umso packender.

Steckbrief

| Steckbrief: Melinoë (Μηλινόη) | |

|---|---|

| Titel | Göttin der Geister und Albträume |

| Eltern | Mutter: Persephone (Königin der Unterwelt) + Vater: Zeus (in Gestalt des Hades) |

| Geschwister | Zagreus (Bruder, ebenfalls Kind von Zeus und Persephone), Makaria (mögliche Halbschwester) |

| Aufgabenbereich | Bringerin von Albträumen und nächtlichen Schrecken, Verursacherin von Wahnsinn, Führerin zwischen den Welten |

| Attribute & Symbole | Fackeln (nächtliche Führung), Safrangewand (krokopeplos), Hunde als Begleittiere, Mohnblumen (Symbol für Schlaf und Tod) |

| Melinoë in Emojis | ⚫⚪, 😱, 👻, 💀 |

Abstammung und göttliche Herkunft

Die Abstammungsgeschichte Melinoës ist voller Täuschungen und göttlicher Intrigen. Nach der orphischen Überlieferung, insbesondere dem Orphischen Hymnus 71, nahm Zeus die Gestalt des Hades an und täuschte damit Persephone. Diese Vereinigung fand am Ufer des Kokytos statt, einem der vier Flüsse der Unterwelt in der orphischen Tradition. Das aus dieser Verbindung entstandene Wesen war buchstäblich zwischen zwei Welten zerrissen. Geboren aus göttlicher Täuschung und dazu bestimmt, niemals vollständig einer Sphäre anzugehören.

Die Beschreibung ihrer zweifarbigen Erscheinung entstammt einer poetischen Interpretation des Orphischen Hymnus durch Thomas Taylor aus dem Jahr 1792. Der Hymnus selbst spricht metaphorisch von "teils schwarzen, teils weißen Gliedern" - vom dunklen Pluton und vom ätherischen Zeus.1 Diese dichterische Sprache wurde später als buchstäbliche physische Beschreibung interpretiert, wobei eine Körperhälfte dunkel und die andere hell dargestellt wurde. Diese visuelle Interpretation, obwohl nicht explizit im antiken Text belegt, wurde zu einem prägenden Element ihrer modernen Darstellung.

Verbindungen zu anderen Gottheiten

Die orphischen Mysterien verwoben Melinoës Schicksal eng mit dem ihrer göttlichen Verwandtschaft. Ihre Beziehung zu Hekate, der Herrin der Wegkreuzungen und Magie, erscheint besonders bedeutsam. Beide Göttinnen werden im Orphischen Hymnus mit dem Epitheton "krokopeplos" (safrangewandet) bezeichnet - eine seltene Gemeinsamkeit, die ihre enge Verbindung unterstreicht. Einige Forscher gehen sogar so weit zu vermuten, dass "Melinoë" möglicherweise nur ein anderer Name für Hekate selbst war - eine Art Beiname oder Titel, mit dem die Göttin in bestimmten Kulten angerufen wurde. Diese Theorie stützt sich darauf, dass beide Göttinnen sehr ähnliche Aufgaben hatten: Sie führten Seelen ins Jenseits, erschienen nachts mit Fackeln und konnten Menschen in den Wahnsinn treiben.

Parallelen existieren zu Zagreus, der in der orphischen Tradition ebenfalls als Kind von Zeus und Persephone gilt. Auch hier hatte sich Zeus verwandelt, diesmal in eine Schlange. Diese mythologischen Überschneidungen deuten auf komplexe theologische Konzepte innerhalb der orphischen Lehre hin, bei denen göttliche Genealogien kosmogonische Prinzipien ausdrückten.

Aussehen und Attribute

Der Orphische Hymnus 71 beschreibt Melinoë als "safrangewandete Nymphe der Erde", deren Erscheinungen die Form wechseln können - mal klar sichtbar, mal schattenhaft, mal in der Dunkelheit leuchtend. Diese Wandelbarkeit macht sie zur Verkörperung der Schwelle zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem. Die poetische Interpretation ihrer zweifarbigen Natur - dunkel vom unterirdischen Pluton, hell vom himmlischen Zeus - wurde besonders durch Thomas Taylors Übersetzung von 1792 populär, obwohl der griechische Originaltext eher metaphorisch zu verstehen ist.

Die Dichter beschreiben ihre Stimme als Klagegesang, der durch verlassene Häuser hallt. Doch handelt es sich wirklich um Klagen? Oder vielmehr um Botschaften aus einer Dimension, die sterbliche Ohren kaum erfassen können?

Fackeln begleiten ihre nächtlichen Prozessionen - flackernde Lichter, die Schatten tanzen lassen. Der Hund, treuer Begleiter der Unterwelt, folgt ihren Schritten. Mohnblumen, Symbole des Schlafes und Vergessens, säumen ihre Pfade. Jedes dieser Attribute erzählt eine eigene Geschichte über die Natur dieser außergewöhnlichen Gottheit.

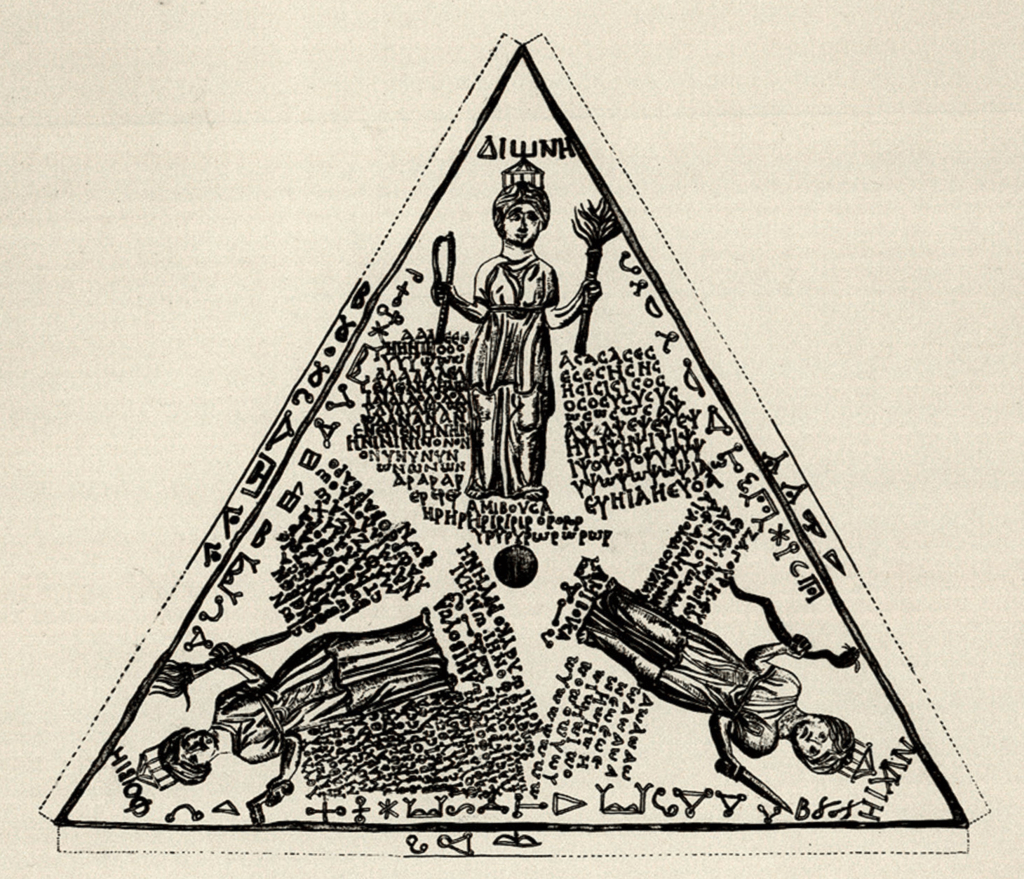

In Pergamon wurde eine bronzene Ritualtafel aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. gefunden, auf der Melinoë zusammen mit Persephone und anderen Gottheiten angerufen wird. Diese dreieckige Tafel zeigt drei gekrönte Göttinnen - Dione, Phoebe und die unbekannte Nyche. Dicht geschriebene Zaubersprüche umrahmen jede Göttin: Die Inschriften um Dione und Nyche sind Beschwörungsformeln die größtenteils unübersetzbar sind. Melinoë erscheint in einer dreifachen Anrufung, die Teil der Inschrift um Phoebe ist: O Persephone, O Melinoë, O Leucophryne.

Obwohl ihre Verehrung nie die Popularität olympischer Götter erreichte, deuten archäologische Funde auf eine kontinuierliche kultische Praxis hin, besonders im Kontext der Mysterienreligionen.

Mythologische Erzählungen

Der Orphische Hymnus 71 beschreibt Melinoës nächtliche Aktivitäten auf eindringliche Weise. Sie erscheint den Menschen in wechselnden Gestalten - mal klar sichtbar, mal schattenhaft, mal in der Dunkelheit leuchtend. Diese Manifestationen treiben Sterbliche in den Wahnsinn und verursachen Nachtschrecken. Der Hymnus bittet sie ausdrücklich, "den Wahnsinn der Seele an die Enden der Erde zu verbannen" und den Eingeweihten ein gütiges Antlitz zu zeigen.

Interessant ist der Kontrast zwischen ihrer furchteinflößenden Natur und der Bitte um Gnade im selben Hymnus. Dies deutet darauf hin, dass sie sowohl gefürchtet als auch um Schutz angerufen wurde - eine Dualität, die für chthonische Gottheiten typisch war.

In der zeitgenössischen Spiritualität und Populärkultur wird Melinoë oft als mitfühlende Seelenführerin dargestellt, die verirrten Geistern hilft. Diese moderne Interpretation weicht deutlich von den antiken Quellen ab, die sie primär als Bringerin von Wahnsinn und Schrecken beschreiben. Solche Neuinterpretationen zeigen, wie mythologische Figuren über Jahrtausende hinweg transformiert und an zeitgenössische Bedürfnisse angepasst werden. Während die antike Melinoë Furcht einflößte, verkörpert ihre moderne Version oft Trost und spirituelle Führung.

Trivia: Melinoë in der heutigen Zeit

Die zeitgenössische Populärkultur entdeckt Melinoë neu. Videospiele, Graphic Novels, Fantasy-Romane und sogar Black Metal greifen ihre mysteriöse Aura auf und interpretieren sie für moderne Zielgruppen. Dabei entstehen faszinierende Neuinterpretationen, die antike Überlieferungen mit gegenwärtigen Ängsten und Hoffnungen verweben.

Die Black Metal-Band AKHLYS widmeten „Melinoë“ unter dem gleichnamigen Titel gar ein ganzes Album:

Besonders bemerkenswert erscheint ihre Darstellung als komplexe, mehrdimensionale Figur jenseits simplifizierender Gut-Böse-Schemata. Moderne Autoren erkennen in ihr eine tragische Heldin, gefangen zwischen Pflicht und Sehnsucht, zwischen göttlicher Bestimmung und persönlicher Identität.

Im Computerspiel Hades II schlüpft der Spieler in die Rolle der Melinoë und muss die Unterwelt aus den Klauen von Chronos befreien.

Quellen und Verweise

- 1 To Melinoe - Orphic Hymn (adapted from the translation by Thomas Taylor)

- Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, Band 2 Abteilung 2, herausgegeben von Wilhelm Heinrich Roscher

- Kerényi, K., & Kerényi, K. (2014). Mythologie der Griechen: Götter, Menschen und Heroen-Teil 1 und 2 in einem Band. Klett-Cotta.